In Krisen wie der aktuellen steht sie hoch im Kurs: die Solidarität. Doch solidarisch zu sein, fällt uns schwer, es über längere Zeit zu bleiben, noch mehr, sagen der Soziologe Heiko Rauhut und der Psychologe Johannes Ullrich.

Allenthalben und auf allen Kanälen erklingt jetzt das Hohelied auf die Solidarität und alle, die solidarisch sind.

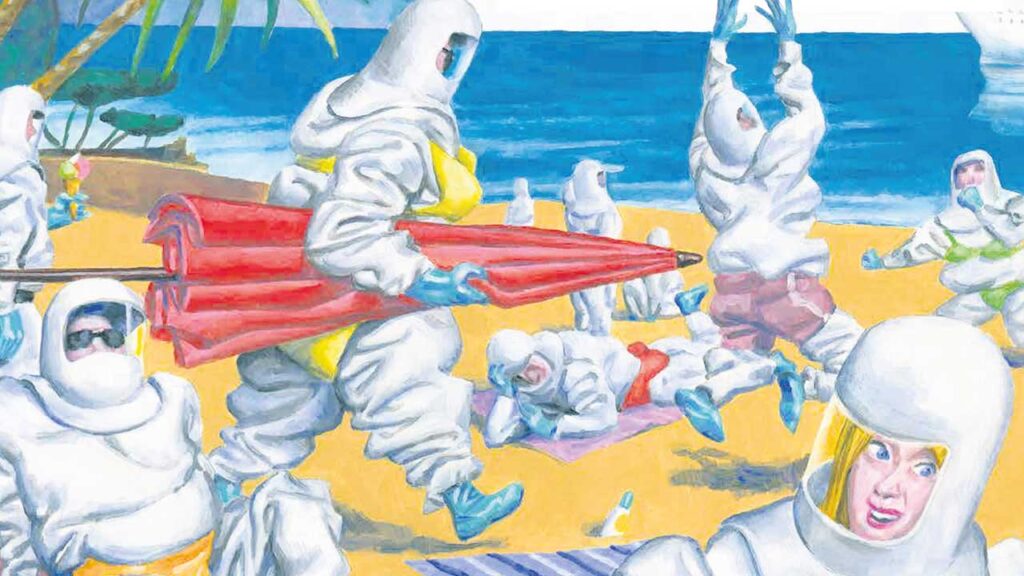

Denn sie ist wichtig und kostbar und so, wie es scheint, der Schlüssel zur Bewältigung der Probleme, die das Coronavirus verursacht. Solidarisch wird uns aktuell und in Zukunft einiges abverlangt: Wir sollten uns distanzieren, zu Hause bleiben, die Hände nicht schütteln, sondern waschen, Freunde nicht umarmen, sondern mit ihnen nur via digitale Medien interagieren. Und solidarisch werden wir wohl auch die Trümmer wegräumen müssen, wenn wir das Coronavirus dereinst aus dem Feld geschlagen oder zumindest so weit neutralisiert haben, dass wir ohne allzu grosse Einschränkungen damit leben können. Das gilt vor allem für den finanziellen Schaden, der unser Gemeinwesen noch über Jahre belasten wird.

Solidarisch zu sein, hat damit gerade so etwas wie eine existenzielle Dimension erhalten.

«Wir sind von Natur aus kurzsichtig. Unsere hüpfende Aufmerksamkeit ist auf die Anforderungen im Hier und Jetzt ausgerichtet.»

Johannes Ullrich, Psychologe

Dabei, das machen der Soziologe Heiko Rauhut und der Psychologe Johannes Ullrich klar, ist die Solidarität eine wankelmütige Gefährtin. Das ist so, weil sie uns «kognitiv überfordert», wie Ullrich feststellt, und es eigentlich «ein evolutionäres Wunder» ist, dass wir solidarisch sind, so Rauhut.

Kognitiver Kraftakt

Solidarisch zu sein, fällt uns nicht leicht. Das hat damit zu tun, argumentiert Psychologe Johannes Ullrich, dass Solidarität einen kognitiven Kraftakt voraussetzt. Denn um solidarisch zu sein, müssen wir Muster erkennen. Im konkreten Fall von Corona das Muster, dass es notwendig ist, sozial auf Distanz zu bleiben, wenn die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden soll.Und dies, obwohl uns gar nicht danach ist und wir lieber uneingeschränkt arbeiten und feiern würden, wie wir es gewohnt sind.

Das heisst, wir müssen die Einzelfallperspektive überwinden und das grosse Ganze in den Blick nehmen. «Eine Sisyphus-Aufgabe» sei das, diagnostiziert Ullrich. Denn es bedeutet viel Schweiss ohne Preis. «Lerntheoretisch spricht alles dagegen, dass wir es schaffen, das richtige Muster nicht nur zu erkennen, sondern uns auch entsprechend zu verhalten», sagt der Professor für Sozialpsychologie an der Universität Zürich (UZH). Das liegt daran, dass wir nicht belohnt oder kaum belohnt werden, wenn wir das «Richtige» tun. Befriedigen wir jedoch unsere unmittelbaren Bedürfnisse – einen Abend mit Freunden verbringen oder am See flanieren –, feuern die Synapsen des Belohnungszentrums in unserem Gehirn aus allen Rohren. Diese Belohnung wirkt sich verstärkend auf das Verhalten aus (bitte mehr davon, wird uns zugeraunt). Gleichzeitig «versinkt das erstrebenswerte Muster der Enthaltsamkeit zum Wohl aller im geistigen Nebel», sagt Ullrich.

Solidarisch zu sein in Zeiten von Corona, bedeutet, die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse zu verschieben, manchmal auf unbestimmte Zeit. «Dabei handelt es sich psychologisch betrachtet um einen Belohnungsaufschub», erklärt Ullrich.

Diese Art von Weit- und Einsicht fällt uns schwer. Das hat damit zu tun, «dass wir von Natur aus kurzsichtig sind. Unsere hüpfende Aufmerksamkeit ist auf die Anforderungen im Hier und Jetzt ausgerichtet und nicht auf Dinge, die irgendwann in der Zukunft passieren könnten.» Oder auch nicht. Deshalb fällt es uns schwer, Belohnungen aufzuschieben. Seien das die berühmten Marshmallows, die Kinder vorgesetzt wurden, um zu testen, ob sie die sofortige Befriedigung ihrer Bedürfnisse (den Marshmallow zu essen) für einen künftigen Gewinn (später zwei davon zu bekommen) zurückstellen, oder der Verzicht auf eine Geldsumme, mit der Aussicht, später eine grössere zu erhalten.